Seine versteinerte Siegesgebärde stand den Passanten des Marktes jeden Morgen vor Augen.

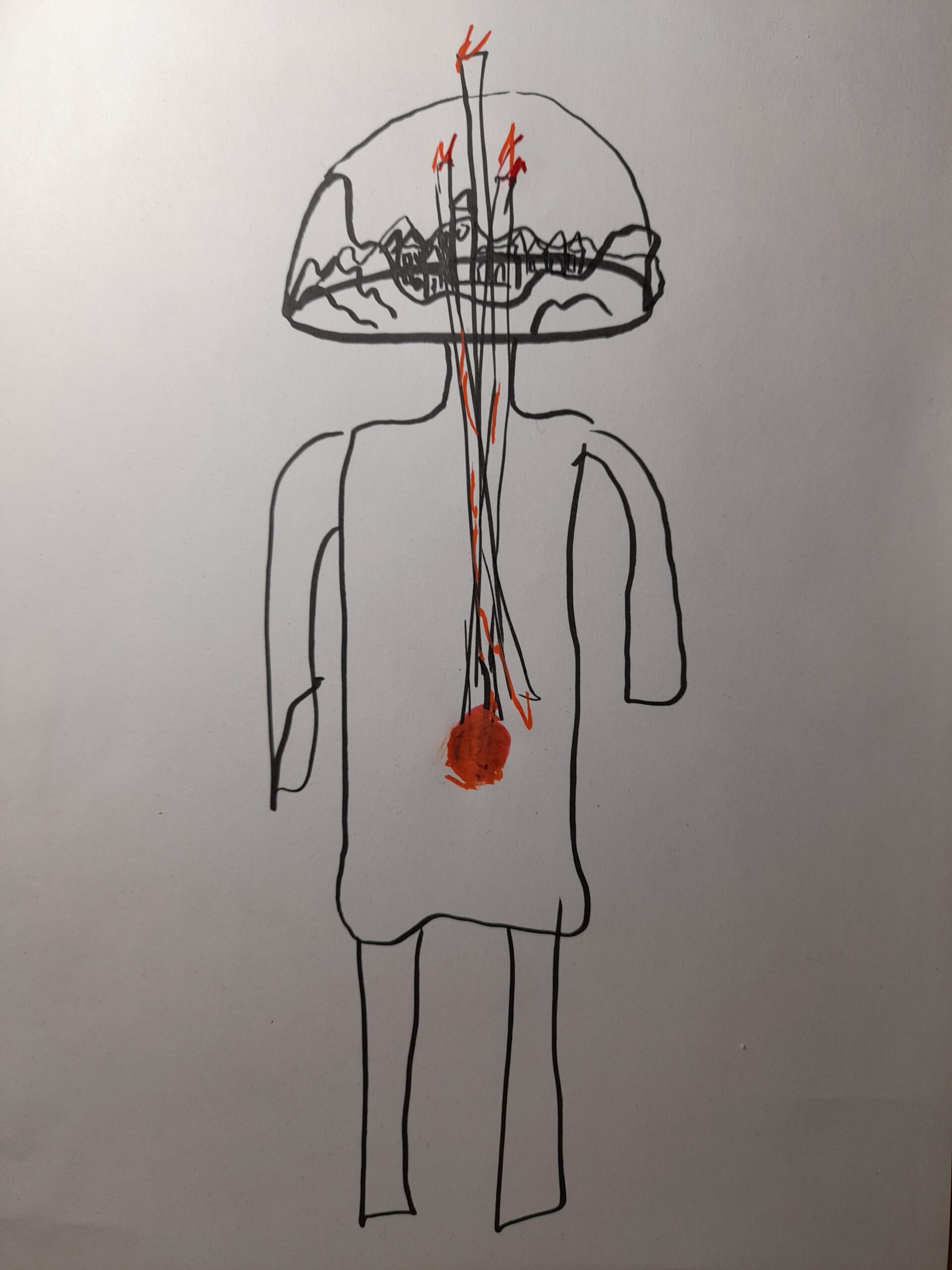

Sie sahen ihn, an ihm vorbei. Was sahen sie, wenn sie auf die steingewordene Überheblichkeit blickten, Ausdruck einer vom kolonialen Machtrausch beschwipsten Nation? Sein Name stand auf vielen Schiffen. Er hatte viele Follower, sein Wort wirkte in den Köpfen wie eine Handlungsanleitung, die den Menschen das Gefühl gab, nach einem großen, grandiosen Plan zu handeln. Alles endete, wie immer, im großen (vaterländischen) Desaster, mal wieder. Jetzt ist von dieser Zeit nur noch diese Statue übrig, in die er, nach einer übergeordneten Logik, die höchstens die Erzengel in Gottes Thronsaal verstehen, gebannt war bis zum jüngsten Tag, besprüht mit Farbe und bekritzelt mit dummen Sprüchen. Ich lag auf der Wiese und folgte dem Schatten der Statue über den Nachmittag hinweg, denn ich scheute die Sonne, weil meine Haut weiß und pergamenthauchzartdünn war (Folge einstiger Inzucht meiner adeligen Vorfahren). Ich blickte in seine stolzen Augen und fühlte einen Moment lang den Hauch von Familienehre. Es kam mir so vor, als ob er zurückstarrte. Fürchte mich, schien er zu sagen. Folge mir. Sei gehorsam. Gehorche. Ich verstand ihn nicht, denn sein Blick änderte sich mit der Zeit. Trauere um mich, bemitleide mich, verlache mich, nimm reiß aus. Es war diese Ambivalenz in seinem Antlitz, die mich in einer eigenartigen Mischung aus Attraktion und Abstoßung gefangen hielt. Sein Schatten hatte mich in Beschlag genommen. Erst als dieser sich im Abend auflöste, war ich in der Lage, die Wiese zu verlassen und durch die zerstückelte Altstadt den Heimweg anzutreten.